定規選びで失敗しない!あなたの作業を劇的に変える一本を見つける徹底ガイド

※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「たかが定規、されど定規」。 そう思っていませんか。

文房具店やホームセンターに並ぶ無数の定規を前に、「どれを選べばいいんだろう?」と迷った経験は誰にでもあるはずです。

「本当にこの定規が自分の用途に合っているのか」 「もっと使いやすい定規があるんじゃないか」 そんな漠然とした不安を感じているかもしれません。

この記事は、そんなあなたの疑問や不安をすべて解消し、最高の定規選びをサポートするための完璧な購入ガイドです。

この記事を読めば、あなたの作業効率が劇的に向上し、ストレスなく正確な線を引けるようになることでしょう。

ぜひ最後まで読んで、あなたにぴったりの「運命の一本」を見つけてみてください。

定規の特徴と魅力を徹底解説!

定規は、私たちの日常生活や仕事、学習において欠かせない存在です。

単に直線を引くだけでなく、正確な測定や図形作成を可能にする非常に重要なツールと言えるでしょう。

その魅力は、シンプルながらも奥深い機能性にあります。

現代の定規は、素材やデザイン、機能において目覚ましい進化を遂げています。

例えば、従来のプラスチック製だけでなく、耐久性に優れた金属製や、滑り止め加工が施されたもの、さらには折りたたみ式で携帯性に優れたものまで多種多様です。

人気の理由は、その「正確性」と「作業効率の向上」にあります。

フリーハンドでは難しい真っ直ぐな線や、精密な測定を誰でも簡単に行えるため、学習や仕事の質を格段に高めてくれます。

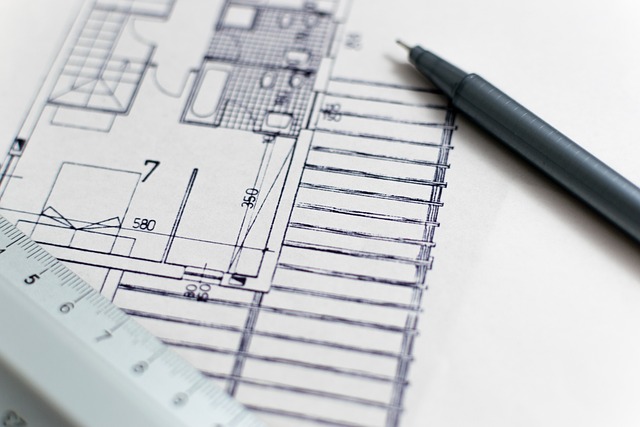

また、製図やデザインの分野では、デジタルツールとの連携を考慮した高機能な定規も登場しており、創造性をサポートする役割も担っています。

このように、定規は単なる文房具ではなく、私たちの「正確な表現」と「効率的な作業」を支える、なくてはならないパートナーなのです。

種類と用途:あなたにぴったりのタイプは?

定規と一口に言っても、その種類は驚くほど豊富です。

あなたの用途に合った一本を見つけるためには、それぞれの特徴を理解することが重要です。

ここでは、主な定規の種類と、どんな人におすすめかをご紹介します。

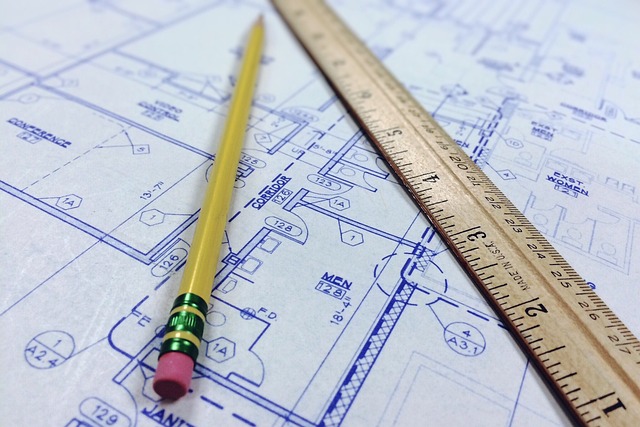

直定規

最も一般的なタイプで、直線を引く、長さを測るのに使われます。

素材はプラスチック、アクリル、金属、木製など様々で、長さも15cmから1mを超えるものまであります。

学習用、事務用、DIYなど、幅広い用途で活躍します。

三角定規

直角三角形の形をしており、角度を測ったり、平行線や垂直線を引いたりするのに使われます。

通常、45度と30度/60度のセットで使われることが多く、製図や図形学習には欠かせません。

T定規

Tの字型をした定規で、大きな紙に正確な平行線を引くのに特化しています。

主に製図や建築設計の現場で使われます。

雲形定規

様々な曲線が組み合わさった定規で、フリーハンドでは難しい滑らかな曲線を描くのに使用します。

デザインやファッション、イラスト制作などで重宝されます。

テンプレート定規

円や四角、星などの特定の図形や文字の形がくり抜かれている定規です。

手帳のデコレーション、製図、子供の学習など、手軽にきれいな図形を描きたい場合に便利です。

カッティング定規

厚みがあり、金属製やステンレス製のものが多く、カッターナイフを使用する際に定規が傷つかないよう保護する役割があります。

DIY、工作、デザイン作業など、安全かつ正確に切断したい人におすすめです。

折りたたみ定規

携帯性に優れており、筆箱や小さなバッグにもすっきりと収まります。

必要な時に広げて長い定規として使えるため、外出先での学習や仕事に便利です。

デジタル定規

液晶画面で長さを数値表示したり、角度をデジタルで測定したりできる高機能な定規です。

より精密な測定を求めるプロフェッショナルや、データ連携をしたい人に向いています。

用途別おすすめ定規のメリット・デメリット

- 学習用(学生・子供):

- メリット: 透明なプラスチック製直定規や三角定規セットが安価で扱いやすい。テンプレート定規も学習を楽しくする。

- デメリット: 耐久性が低いものもあり、傷つきやすい。

- 事務用(オフィス・一般):

- メリット: 15cm~30cmの直定規が汎用性が高く便利。滑り止め付きだと作業効率が上がる。

- デメリット: 特殊な用途には向かない。

- 製図・デザイン用(プロ・趣味):

- メリット: 金属製やアクリル製の高精度な直定規、T定規、雲形定規が正確な線引きを可能にする。

- デメリット: 価格が高めで、種類を揃える必要がある。

- DIY・工作用:

- メリット: カッティング定規(金属製)は安全性が高く、耐久性も抜群。長い直定規も大きな材料の測定に便利。

- デメリット: 重く、携帯性には劣る。

性能で選ぶ!チェックすべきポイントはここだ!

定規を選ぶ際、「性能」は非常に重要な要素です。

見た目だけでは分からない、使い心地や耐久性を左右するポイントをしっかりチェックしましょう。

素材

定規の素材は、用途や耐久性に大きく影響します。

プラスチック製: 軽量で安価、透明度が高く下が見やすいのが特徴です。 一般的な学習や事務作業に最適ですが、カッターを使うと傷つきやすいというデメリットがあります。 アクリル製: プラスチックよりも透明度が高く、耐久性も優れています。 製図やデザイン作業で正確な線を引きたい場合におすすめです。 金属製(ステンレス、アルミなど): 非常に高い耐久性を誇り、カッターナイフを使ったカッティング作業に最適です。 重さがあるため、携帯性には劣ります。 木製: 温かみのある質感が特徴で、滑りにくいという利点もあります。 主に裁縫やDIYなどで使われることが多いです。

目盛りの見やすさ

目盛りの見やすさは、作業の正確性と効率に直結します。

刻印、印刷、レーザー加工: 刻印やレーザー加工された目盛りは消えにくく長持ちします。 印刷は摩擦で消える可能性があります。 色とコントラスト: 背景色とのコントラストが高いほど、目盛りは読みやすくなります。 特に暗い場所での作業が多い場合は、目盛りの色や太さにも注目しましょう。 ゼロスタート位置: 定規の端から目盛りが始まる「端目盛り」と、端から少し内側から始まるタイプがあります。 端目盛りは対象物の端から直接測れるため、非常に便利です。

滑り止め加工

定規が作業中にずれてしまうと、線が曲がったり、測定が不正確になったりします。

定規の裏面にゴムやシリコン製の滑り止めが付いていると、安定して作業を進めることができます。

特にカッティング作業では、安全性の面からも非常に重要です。

エッジの加工

定規のエッジ(端)の加工も、使いやすさに影響します。

面取り加工: エッジが滑らかに面取りされていると、指に優しく、持ちやすいです。 カッティングエッジ: カッターナイフを使うことを想定した定規には、刃が滑りにくいように特殊な加工が施されています。

長さと幅

用途に合わせた適切な長さと幅を選ぶことが大切です。

短い定規(15cm程度)は携帯性に優れ、手帳や筆箱に収まりやすいです。 長い定規(30cm以上)は大きな紙や材料の測定に適しています。 幅が広い定規は安定感があり、カッティング作業にも向いています。

機能性

最近の定規には、様々な便利機能が搭載されています。

角度目盛りや分度器機能が一体化したもの。 コンパスの代わりになる穴あきタイプ。 折りたたみ機能でコンパクトになるもの。

これらのポイントを考慮して選べば、あなたの作業がより快適で正確になること間違いなしです。

定規の性能チェックリスト

- 素材は用途に合っているか?(プラスチック、アクリル、金属、木製)

- 目盛りは読みやすいか?(刻印、色、コントラスト)

- 滑り止め加工は施されているか?

- エッジの加工は適切か?(面取り、カッティングエッジ)

- 長さと幅は作業内容に合っているか?

- 必要な機能は備わっているか?(角度目盛り、折りたたみなど)

【送料無料】ziyue マルチ角度測定定規 300mm×140mm 2024新しいプロ仕様の測定ツール 45/90°多機能直角度測定テープ アルミニウム合金 プ ユニバーサル組み合わせ角度 品質プロの測定ツール 木工用 描画用 正確な測定 自在定規

価格:3376円 (2025/10/16時点)

楽天で詳細を見る

プロが選ぶ!定規のおすすめメーカー&ブランド

定規選びにおいて、信頼できるメーカーやブランドを選ぶことは、品質と満足度を保証する上で非常に重要です。

ここでは、長年の実績と高い評価を持つおすすめのメーカーとブランドをいくつかご紹介します。

コクヨ (KOKUYO)

日本の大手文房具メーカーであるコクヨは、幅広い種類の定規を提供しています。

特に学習用や事務用の定規は、使いやすさと耐久性のバランスが良く、多くの人に愛用されています。

「キャンパスノート」で培われた品質へのこだわりが、定規にもしっかりと反映されています。

ステッドラー (STAEDTLER)

ドイツの老舗ブランドであるステッドラーは、製図用品の分野で世界的に有名です。

その定規は非常に高い精度と品質を誇り、プロのデザイナーや建築家から絶大な信頼を得ています。

「マルスライナー」などのシリーズは、正確な線引きを求める人に最適です。

シンワ測定 (Shinwa Rules)

シンワ測定は、測定工具の専門メーカーとして知られています。

その定規は、プロフェッショナルな現場での使用を想定しており、非常に堅牢で正確です。

特に金属製のカッティング定規や長い直定規は、DIYや建築現場で高い評価を受けています。

ミドリ (MIDORI)

デザインフィルが展開するブランド「ミドリ」は、デザイン性と機能性を両立させた文房具が特徴です。

定規も例外ではなく、携帯性に優れた折りたたみ定規や、ユニークな機能を持つ定規が人気です。

日常使いでおしゃれな定規を探している人におすすめです。

無印良品 (MUJI)

無印良品の定規は、そのシンプルで無駄のないデザインと高い機能性が魅力です。

どんなシーンにも自然に馴染むため、オフィスや自宅で長く愛用できる一本を見つけたい人にぴったりです。

アクリル製のクリアな定規は、目盛りの見やすさも考慮されています。

これらのブランドは、それぞれ異なる強みを持っています。

あなたの用途や好みに合わせて、最適な一本を選んでみてください。

メーカー別定規の選び方

- 精度と耐久性を重視するなら: ステッドラー、シンワ測定

- 汎用性とコストパフォーマンスを求めるなら: コクヨ

- デザイン性と携帯性を重視するなら: ミドリ、無印良品

![Helix へリックス OXFORD クリア定規 15cm J01011【メール便利用可能】 [ 透明 機能的 おしゃれ かわいい 男の子 女の子 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 大人 海外 輸入 ブランド おすすめ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-cocoena/cabinet/130428/220512-08-1_a.jpg?_ex=128x128)

Helix へリックス OXFORD クリア定規 15cm J01011【メール便利用可能】 [ 透明 機能的 おしゃれ かわいい 男の子 女の子 小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 大人 海外 輸入 ブランド おすすめ ]

価格:132円 (2025/10/16時点)

楽天で詳細を見る

もう迷わない!定規の正しい使い方&メンテナンス

せっかく良い定規を選んでも、正しい使い方やメンテナンスを知らなければ、その性能を十分に引き出すことはできません。

ここでは、定規を長く快適に使うためのコツをご紹介します。

定規の正しい使い方

1. 線を引く際の持ち方と固定

定規は、紙にしっかりと密着させ、動かないように固定するのが基本です。

利き手ではない方の手で、定規の中央部分をしっかりと押さえましょう。

指先だけでなく、手のひら全体で押さえると安定感が増します。

2. 筆記具の当て方

鉛筆やペンは、定規のエッジに垂直に立てるように当てて引くと、線がブレにくく、正確な直線になります。

斜めに当てると、定規とペン先の間に隙間ができ、線が曲がる原因になります。

3. カッティング作業時の注意点

カッターナイフを使用する際は、必ず金属製や厚みのあるカッティング定規を使いましょう。

定規をしっかりと固定し、刃を定規のエッジに沿わせるようにゆっくりと引きます。

一度に深く切ろうとせず、数回に分けて軽く引くと、きれいに切れます。

指を切らないよう、定規から指を離して作業することを徹底してください。

4. 角度を測る・平行線を引くコツ

三角定規を使う際は、基準となる線に定規の一辺を合わせることで、正確な角度や平行線を引くことができます。

もう一枚の定規を補助として使うと、より安定して作業できます。

定規のメンテナンス方法

1. 汚れの拭き取り

定規は、使用しているうちに鉛筆の粉やインク、手垢などで汚れてしまいます。

プラスチックやアクリル製の定規は、柔らかい布で優しく拭き取りましょう。

金属製の定規は、乾いた布で拭くか、汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液で拭き、すぐに乾拭きしてください。

アルコールやシンナーなどの溶剤は、素材を傷める可能性があるため、使用を避けましょう。

2. 保管方法

定規を長く良い状態で使うためには、適切な保管が重要です。

特にプラスチック製やアクリル製の定規は、熱や直射日光に弱く、反りや変形の原因になります。

平らな場所に保管するか、筆箱やケースに入れて保護しましょう。

カッティング定規は、刃物と一緒に保管しないなど、安全面にも配慮してください。

3. 目盛りの劣化チェック

印刷された目盛りは、長年の使用で薄れたり、消えたりすることがあります。

目盛りが見えにくくなったら、正確な測定が難しくなるため、新しいものへの買い替えを検討しましょう。

これらの使い方とメンテナンスを実践することで、あなたの定規は常に最高のパフォーマンスを発揮し、あなたの作業を強力にサポートしてくれるはずです。

後悔しないために!購入前の注意点とよくある失敗

定規は一度購入すると長く使うものだからこそ、後悔のない選び方をしたいですよね。

ここでは、購入前に知っておくべき注意点と、よくある失敗例とその回避策を具体的に解説します。

購入前の注意点

1. 用途に合っているか

これが最も重要です。

学習用、事務用、製図用、カッティング用など、目的によって最適な定規は全く異なります。

例えば、カッティング作業なのに薄いプラスチック定規を選ぶと、定規が傷つきやすく、危険です。

用途を明確にしてから選ぶようにしましょう。

2. 目盛りの精度と見やすさ

特に精密な作業を行う場合は、目盛りの精度が非常に重要です。

安価な定規の中には、目盛りがずれていたり、印刷が粗かったりするものもあります。

実際に手に取って、目盛りがはっきり見えるか、ズレがないかを確認することをおすすめします。

3. エッジの加工と滑り止め

線を引く際に定規が滑ってしまうと、作業効率が落ちるだけでなく、線が曲がってしまいます。

滑り止め加工が施されているか、またエッジがスムーズで引っかからないかもチェックしましょう。

カッティング用であれば、刃が滑りにくい特殊なエッジ加工がされているかを確認してください。

4. 透明度(下が見えるか)

透明な定規は、下に書かれた文字や図形を確認しながら作業できるため、非常に便利です。

特に製図やデザイン作業では、透明度の高いアクリル製がおすすめです。

よくある失敗例とその回避策

失敗例1: 「安物買いの銭失い」

安価な定規を選んだ結果、目盛りがすぐに消えたり、定規自体がすぐに折れてしまったりすることがあります。

回避策: 信頼できるメーカーの製品を選びましょう。多少価格が高くても、長く使える高品質なものを選ぶ方が、結果的にコストパフォーマンスが良いことが多いです。

失敗例2: 用途と合わない定規を選んでしまう

「とりあえず」で買った定規が、特定の作業には全く使えないというケースです。

例えば、DIYで木材を切るのにプラスチック定規を使ってしまい、定規がボロボロになったり、怪我の危険があったりします。

回避策: 購入前に「何のために使うのか」を具体的にイメージし、その用途に特化した定規を選ぶようにしましょう。

失敗例3: 持ち運びにくい定規を選んでしまう

筆箱に入らない、バッグの中で邪魔になるなど、携帯性の問題で使わなくなってしまうことがあります。

回避策: 普段持ち歩く場合は、15cm程度のコンパクトな直定規や、折りたたみ定規を検討してみてもいいかもしれません。

これらの注意点と失敗例を参考に、あなたにとって最適な定規選びをしてください。

納得の一本を見つけることで、日々の作業がより快適で効率的になるはずです。

まとめ:定規で最高の体験を手に入れよう!

この記事では、定規の種類から選び方、正しい使い方、そして購入前の注意点まで、網羅的に解説してきました。

定規は単なる線を引く道具ではなく、あなたの作業の質を左右し、創造性を広げる大切なパートナーです。

素材、目盛りの見やすさ、滑り止め加工、エッジの加工、そして長さや機能性など、様々な視点から最適な一本を選ぶことの重要性をご理解いただけたでしょうか。

信頼できるメーカーの製品を選び、正しい使い方とメンテナンスを心がければ、あなたの定規は長く、そして最高のパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。

この記事を参考に、あなたにぴったりの「運命の一本」を見つけて、日々の学習や仕事、趣味の時間をより快適で、より正確なものにしてください。

最高の定規が、あなたの最高の体験をサポートしてくれるはずです。

![アディダス 三菱鉛筆 直定規 15cm 4902778201503 小学生 男の子 スポーツブランド こども かっこいい シンプル ブラック 文房具 入学準備 新学期 新入学文具 [M便 1/10]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bunbougu-shibuya/cabinet/28/djt15260ai.jpg?_ex=128x128)

コメント