【徹底解説】金槌選びで失敗しない!DIY初心者からプロまで納得の選び方・使い方ガイド

※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

「DIYを始めたいけど、どの金槌を選べばいいんだろう?」 「今持っている金槌が使いにくいと感じるけど、何が違うのか分からない」 「もっと効率的に、安全に作業を進めたい」

そんな風に感じていませんか? 金槌は、DIYやプロの現場で欠かせない基本的な工具の一つです。 しかし、そのシンプルな見た目とは裏腹に、種類や用途、選び方のポイントは多岐にわたります。 間違った選び方をすると、作業効率が落ちるだけでなく、怪我の原因にもなりかねません。

この記事では、金槌の基本から、種類ごとの特徴、選び方のコツ、さらには正しい使い方やメンテナンス方法まで、

金槌に関するあらゆる情報を徹底的に解説します。 これを読めば、あなたの用途にぴったりの金槌が見つかり、

DIYがもっと楽しく、もっと安全になること間違いなしです。 さあ、一緒に金槌の世界を深掘りし、最高の相棒を見つけましょう。

金槌の特徴と魅力を徹底解説!

金槌は、その歴史が人類の文明とともに始まったと言われるほど、古くから使われてきた道具です。 釘を打つ、物を叩く、解体するなど、その用途は多岐にわたります。 一見すると単純な構造ですが、そのヘッドの形状、重さ、柄の素材、バランスによって、

驚くほど多様な機能と魅力を秘めています。

一般的な金槌は、金属製のヘッドと木製や樹脂製の柄で構成されています。 ヘッドの片側が平らな「打撃面」、もう片側が釘抜き用の「V字型」や「くさび型」になっているものが多く、 これが「トンカチ」と呼ばれることもあります。 このシンプルな構造が、高い汎用性と耐久性を生み出しています。

金槌の人気の理由は、その直感的な操作性と、

手作業の基本を支える信頼性にあります。 電動工具が普及した現代においても、細かな作業や電源のない場所での作業、 そして何より「自分の手で作り上げる」というDIYの醍醐味を味わう上で、金槌は不可欠な存在です。 他の打撃工具、例えばハンマーと比べても、金槌は特に釘打ちに特化した形状を持つものが多く、 その精度と効率性において優位性があります。 また、ヘッドの重さや柄の長さのバリエーションが豊富で、

作業内容や使う人の体格に合わせて選べる点も大きな魅力と言えるでしょう。 適切な金槌を選ぶことで、作業の疲れを軽減し、より安全に、そして美しい仕上がりを実現できます。

種類と用途:あなたにぴったりのタイプは?

金槌と一口に言っても、その種類は非常に豊富です。 それぞれの金槌には特定の用途に特化した形状や機能があり、 自分の作業に合ったものを選ぶことが効率と安全性を高める鍵となります。 ここでは、代表的な金槌の種類と、どんな人におすすめかをご紹介します。

玄能(げんのう)

日本の伝統的な金槌で、ヘッドの両側が打撃面になっています。 片側が平らで、もう片側が少し丸みを帯びている「両口玄能」が一般的です。 丸い面は釘を打ち始めるときに、平らな面は釘を最後まで打ち込むときに使います。

木工細工や家具の組み立てなど、繊細な作業に適しています。

プロの大工さんや、本格的な木工DIYを楽しみたい人におすすめです。

釘抜き付き金槌(トンカチ)

最も一般的に見かけるタイプで、ヘッドの片側が打撃面、もう片側が釘抜き用のV字型になっています。

DIY初心者からベテランまで幅広く使われ、

家庭でのちょっとした修理や簡単な組み立て作業に最適です。

一本持っておくと非常に便利な万能タイプと言えるでしょう。

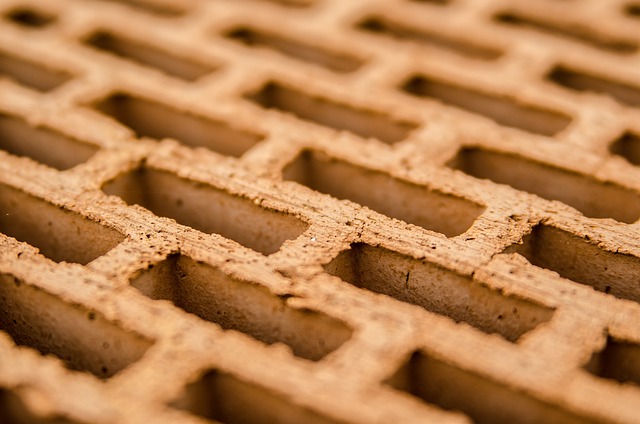

石頭ハンマー(せっとうハンマー)

ヘッドが大きく重く、両側が平らな打撃面になっています。

石を割る、コンクリートを砕く、解体作業など、

非常に強い打撃力が必要な場面で活躍します。

プロの建築現場や、大規模な解体作業を行う人に適しています。 重いので、取り扱いには十分な注意が必要です。

ゴムハンマー・プラスチックハンマー

ヘッドがゴムやプラスチックでできており、対象物を傷つけずに叩くことができます。

家具の組み立て、タイルの貼り付け、板金作業など、

デリケートな素材を扱う作業に最適です。

傷をつけたくない素材を扱うDIYerや、専門職の人におすすめです。

その他の特殊な金槌

テストハンマー: 検査や診断用。 板金ハンマー: 自動車修理や金属加工用。 溶接ハンマー: 溶接後のスラグ除去用。

このように、金槌は用途によって選び方が大きく変わります。 あなたの主な作業内容を考慮し、最適な一本を見つけることが、

作業の質と安全性を向上させる第一歩となるでしょう。

性能で選ぶ!チェックすべきポイントはここだ!

金槌を選ぶ際、種類だけでなく、その「性能」にも注目することが重要です。 ここでは、金槌の性能を左右する主要なチェックポイントを、専門用語を避けつつ分かりやすく解説します。 これらのポイントを押さえることで、より自分に合った、使いやすい金槌を見つけられるはずです。

1. ヘッドの素材と重さ

ヘッドの素材は、その金槌がどのような作業に適しているかを決定します。 炭素鋼(スチール): 最も一般的で、高い強度と耐久性を持ち、釘打ちや解体作業に最適です。 ステンレス鋼: 錆びにくく、屋外での使用や湿気の多い場所での作業に適しています。 ゴム・プラスチック: 対象物を傷つけずに叩きたい場合に選びます。

重さは、作業のパワーと疲労度に直結します。

軽い金槌は細かな作業や長時間の作業に向きますが、大きな釘を打つには力不足です。 逆に重い金槌は少ない力で強い打撃を与えられますが、取り回しが難しく、疲れやすい傾向があります。

一般的には300g〜500g程度がDIYに適していると言われています。

2. 柄(ハンドル)の素材と長さ

柄の素材も、使い心地や耐久性に大きく影響します。 木製: 伝統的で、手に馴染みやすく、振動を吸収しやすいのが特徴です。 グラスファイバー製: 軽量で強度が高く、耐久性に優れます。 木製に比べて振動が伝わりやすいと感じる人もいます。 スチール製: ヘッドと一体型になっていることが多く、非常に頑丈で折れにくいですが、 振動が手に伝わりやすい傾向があります。

柄の長さは、振りやすさと打撃力に関わります。

長い柄は遠心力を利用して強い打撃を与えられますが、狭い場所での作業には不向きです。

短い柄は取り回しがしやすいですが、打撃力は劣ります。

自分の腕の長さや作業スペースに合わせて選ぶことが大切です。

3. グリップの握りやすさ

グリップは、安全性と作業効率に直結する重要なポイントです。 ゴムやエラストマー素材で滑りにくく、手にフィットする形状のものがおすすめです。

滑りやすいグリップは、思わぬ事故につながる可能性があります。 実際に握ってみて、しっくりくるものを選ぶのが一番です。

これらのポイントを総合的に考慮し、あなたの用途と手のサイズに合った金槌を選ぶことで、

より快適で安全な作業が実現できるでしょう。

プロが選ぶ!金槌のおすすめメーカー&ブランド

金槌は多くのメーカーから販売されており、それぞれに独自の技術やこだわりがあります。 ここでは、プロの職人からも信頼され、DIY愛好家にも人気の高いおすすめメーカーやブランドをいくつかご紹介します。 それぞれの特徴を知ることで、あなたのニーズに合ったブランドを見つけやすくなるでしょう。

OH (オーエッチ工業)

日本の老舗工具メーカーで、ハンマーや金槌の分野では非常に高い知名度と信頼性を誇ります。

耐久性と使いやすさを両立した製品が多く、プロの現場で愛用されています。 特に、様々な種類のハンマーを網羅しており、特殊な用途の金槌も豊富です。

品質にこだわりたい人や、長く使える一本を探している人におすすめです。

土牛産業 (DOGYU)

こちらも日本の代表的な手作業工具メーカーで、特に玄能や金槌のラインナップが充実しています。

日本の伝統的な技術と現代の素材を融合させた製品が多く、

職人の声を取り入れた使いやすい設計が特徴です。

本格的な木工DIYや、日本の職人技を感じたい人にぴったりです。

SK11 (藤原産業)

DIY工具の総合ブランドとして、幅広い層に支持されています。

コストパフォーマンスに優れた製品が多く、

DIY初心者でも手に取りやすい価格帯で高品質な金槌を提供しています。 デザイン性も考慮されており、初めての金槌選びや、手軽に揃えたい人におすすめです。

KTC (京都機械工具)

自動車整備工具で有名ですが、高品質な手作業工具全般を手掛けています。 金槌も例外ではなく、精密な加工と優れたバランスが特徴で、

プロのメカニックや職人から高い評価を得ています。

工具としての性能を追求したい人は、KTCの金槌を検討してみてもいいかもしれません。

これらのブランドは、それぞれ異なる強みを持っています。

あなたの予算、用途、そして重視するポイントに合わせて、

最適なメーカーやブランドの金槌を選んでみてください。

もう迷わない!金槌の正しい使い方&メンテナンス

金槌はシンプルな道具ですが、正しい使い方と適切なメンテナンスを行うことで、

作業の安全性と効率が格段に向上し、

長く愛用することができます。 ここでは、金槌を最大限に活用するためのポイントをご紹介します。

金槌の正しい使い方

1. 持ち方: 柄の先端に近い部分をしっかりと握ります。 これにより、遠心力を最大限に利用し、少ない力で強い打撃を与えられます。 ヘッドに近い部分を持つと、力が伝わりにくく、指を打つリスクが高まります。

2. 釘の打ち方: 釘を立てる: まず、釘を打ちたい場所に垂直に立て、指で軽く支えながら、金槌のヘッドの丸い面(玄能の場合)で軽く数回叩き、釘を固定します。 この際、指を打たないよう細心の注意を払いましょう。 打ち込む: 釘が自立したら、指を離し、金槌を大きく振りかぶり、ヘッドの平らな面で釘の頭を垂直に叩き込みます。 腕だけでなく、体全体を使って振ることで、安定した強い打撃が可能です。 釘が曲がらないよう、常に垂直を意識してください。 3. 釘抜きの使い方: 釘抜き部分を釘の頭にしっかりと引っ掛け、柄の先端を支点にしてテコの原理で引き抜きます。 木材に傷をつけたくない場合は、釘抜きの下に端材などを挟むと良いでしょう。

金槌のメンテナンス方法

1. 使用後の清掃: 使用後は、ヘッドや柄に付着した木くずや泥、汚れを乾いた布で拭き取ります。 金属部分に錆びが発生する原因となるため、特に湿気は避けましょう。 2. 錆び対策: 金属製のヘッドは、使用後に薄く油を塗っておくと錆びの発生を防げます。 防錆スプレーなども有効です。 3. 柄のチェック: 木製の柄は、乾燥によって緩みやひび割れが発生することがあります。 使用前にヘッドと柄の接合部がしっかり固定されているか確認しましょう。 緩んでいる場合は、専門家に見てもらうか、交換を検討してください。 4. 保管方法: 湿気の少ない場所で、直射日光を避けて保管します。 工具箱に入れるか、壁に掛けるなどして、落下や他の工具との接触による損傷を防ぎましょう。

これらのポイントを守ることで、あなたの金槌は常に最高のパフォーマンスを発揮し、

安全で快適なDIYライフをサポートしてくれるはずです。

後悔しないために!購入前の注意点とよくある失敗

金槌選びは、一見簡単そうに見えて、意外な落とし穴があります。 「買ってから後悔したくない」「こんなはずじゃなかった」とならないために、 購入前に知っておくべき注意点と、よくある失敗例とその回避策を具体的に解説します。

購入前の注意点

1. 用途を明確にする: 「何のために金槌を使うのか?」を具体的にイメージしましょう。 簡単なDIYなら釘抜き付き金槌、本格的な木工なら玄能、解体作業なら石頭ハンマーなど、 用途によって最適な種類は異なります。 万能な金槌は存在しないため、主要な用途に合ったものを選ぶのが賢明です。

2. 重さとバランスを確認する: 実際に手に取って、重さや重心のバランスが自分に合っているかを確認しましょう。 重すぎると疲労が早く、軽すぎると打撃力が不足します。 特にオンラインで購入する場合は、レビューや詳細なスペックをよく確認してください。

3. グリップの握りやすさを重視する: グリップは、安全性と快適性に直結します。 滑りにくい素材か、自分の手のサイズにフィットするかをチェックしましょう。 滑りやすいグリップは、作業中の事故につながる可能性があります。

4. 品質と耐久性を確認する: 安価な金槌の中には、ヘッドと柄の接合が甘かったり、素材の強度が不足しているものもあります。 信頼できるメーカーの製品を選び、長く使える一本を手に入れましょう。 特にヘッドの素材や熱処理の有無は重要です。

よくある失敗例とその回避策

失敗例1: 用途に合わない金槌を選んでしまう 「軽いDIYだから」と小型の金槌で太い釘を打とうとして、釘が曲がったり、金槌が破損したりする。 回避策: 購入前に、最も頻繁に行う作業の種類と、使用する釘のサイズを明確にする。 迷ったら、汎用性の高い中程度の重さの釘抜き付き金槌から始めてみてもいいかも。

失敗例2: 安価な金槌で品質に問題がある ヘッドがすぐに緩んだり、柄が折れたりする。 回避策: 信頼できるブランドやメーカーの製品を選ぶ。 初期投資はかかりますが、結果的に安全で長く使えるため、コストパフォーマンスは高くなります。 レビューを参考にしたり、実店舗で実物を確認したりするのも良い方法です。

失敗例3: 安全対策を怠る 釘を打つ際に指を打つ、金槌が手から滑り落ちて怪我をする。 回避策: 作業中は必ず保護メガネを着用し、軍手や作業用手袋でグリップ力を高める。 正しい持ち方と打ち方を習得し、焦らず慎重に作業を進めることが重要です。

- Q: 金槌は一つあれば十分ですか?

- A: 初めてのDIYであれば、汎用性の高い釘抜き付き金槌が一つあれば十分です。 しかし、作業の幅が広がるにつれて、用途に特化した複数の金槌を持つことで、 より効率的で安全な作業が可能になります。 例えば、デリケートな作業用にゴムハンマー、本格的な木工用に玄能など、徐々に揃えていくのがおすすめです。

これらの注意点と失敗例を頭に入れておくことで、後悔のない金槌選びができ、

より安全で楽しいDIYライフを送ることができるでしょう。

まとめ:金槌で最高の体験を手に入れよう!

金槌選びは、あなたのDIYや作業の質を大きく左右する重要なステップです。 この記事では、金槌の種類から選び方のポイント、正しい使い方、そしてメンテナンス方法まで、

金槌に関するあらゆる情報を網羅的に解説してきました。

適切な金槌を選ぶことで、作業効率が向上し、怪我のリスクを減らし、 何よりも「自分の手で何かを作り上げる」というDIYの喜びを最大限に味わうことができます。 もう、どの金槌を選べばいいか迷うことはありません。 今日からあなたも、自信を持って金槌を手に取り、

最高のDIY体験を始めてみませんか? この記事が、あなたの金槌選びの完璧なガイドとなり、

素晴らしい作品作りの一助となれば幸いです。

![【ポイント10倍】 SK11 ソフトハンマープロ 替頭 1LBS 【FJtools SK11 ソフトハンマープロ 替頭 1LBS 大工道具 金槌 ソフトハンマー 4977292132343 】【おしゃれ おすすめ】[CB99]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kaientai/cabinet/fuji/pic0012/fj-4977292132343.jpg?_ex=128x128)

![【ポイント10倍】 SK11 Gファイバー柄両口ハンマー 2.7KG 【FJtools SK11 Gファイバー柄両口ハンマー 2.7KG 大工道具 金槌 石頭槌・両口ハンマー 4977292136600 】【おしゃれ おすすめ】[CB99]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kaientai/cabinet/fuji/pic0012/fj-4977292136600.jpg?_ex=128x128)

コメント